「こども基本法」に規定されている「こども大綱」の策定

「こども基本法」*1の第九条では、「政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。」と、「こども施策に関する大綱」についての国の責務が定められています。

「大綱(たいこう)」とは、ある事柄の根本や基本となるものであり、「こども大綱」は、こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する基本的な方針、重要事項を定めるものです。また、法にはこれまで別々に作られてきた「少子化社会対策大綱」*2、「子供・若者育成支援推進大綱」*3、「子供の貧困対策に関する大綱」*4の 3つの大綱を束ねて、「こども大綱」に一元化されることが規定されています。「こども大綱」により、これらの3つの大綱が1つになることから、政府全体と して統一性のある大綱のもとで、こども家庭庁を中心にしつつ、政府は自治体や民間との連携・協働によって、これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を 進めていくことになります。

また、令和5年6月16日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」、いわゆる「骨太の方針2023」*5に おいて、「常にこどもや若者の視点でこどもや若者の最善の利益を第一に考える『こどもまんなか社会』を実現するため、こども基本法に基づき、幅広いこども 施策に関する今後5年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定めるこども大綱を年内を目途に策定し、こども家庭庁が『こどもまんなか社 会』を目指すための新たな司令塔機能を発揮する中で、政府全体でこども施策を強力に推進する」と記載されています。

「こども大綱」の策定の過程について

「こども大綱」は、内閣総理大臣を会長とし、全閣僚で構成される「こども政策推進会議」で案を作成した上で閣議決定することが規定されていることか ら、2023年4月21日に内閣総理大臣からこども家庭庁に設置されている「こども家庭審議会」に「こども大綱」の案の作成についての諮問がありました。

そして、2023年9月までに基本政策部会において9回、審議会総会において2回の議論を重ね、関連する分科会・部会でも議論を行った上で、こども 家庭審議会総会で、令和5年9月29日、「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(中間整理)」*6(以下中間整理)がまとめられ、公表されました。

その後、この中間整理をもとに、学識経験者、こどもや若者、子育て当事者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体等の関係者のみなさんと、大臣はじめ担当者が対話を行い、意見募集(パブリックコメント)も実施しました。

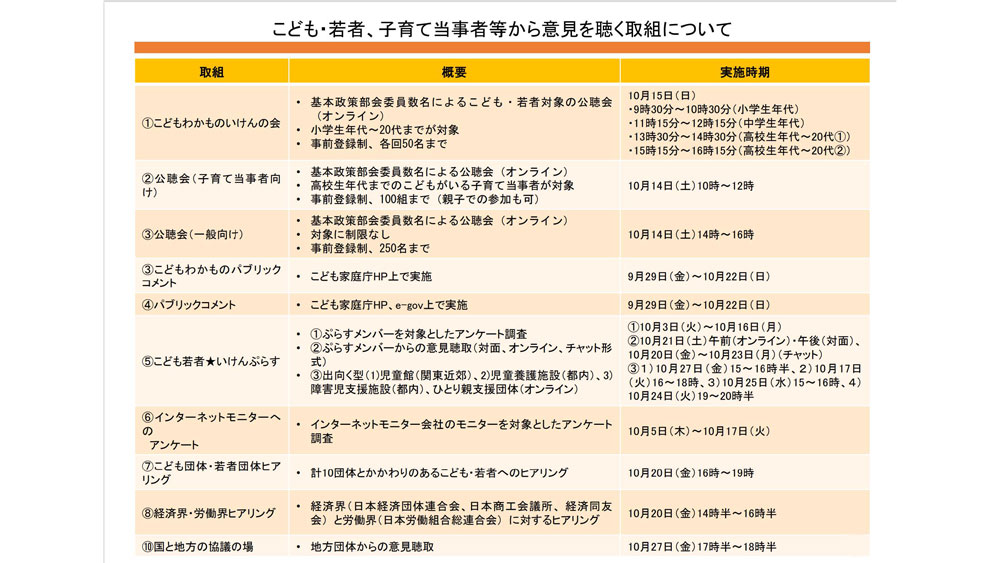

「こども基本法」第3条の基本理念においては、こども・若者に関連する政策等を策定するときには、こども・若者、子育てをしている人などから意見を 聴かなければならないと定められていることを踏まえて、「こども大綱」の策定に向けては、特に、こども・若者のみなさんからの意見を聴き、反映することが 何よりも大切ということで、資料1のように、2023年9月から10月にかけて、こども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取り組みを行っています。

こども家庭庁では、これまで「こども基本法」や「こども家庭庁」について、一貫してこども若者に理解しやすい資料を「やさしい版」として作成してきていますが、この中間整理についても、「やさしい版」を作成してこども若者が意見を言いやすい環境整備をしています*7。

「こども大綱」の閣議決定について

令和5年12月22日、「こども大綱」が閣議決定され、公表されました。注釈を含む53頁の内容で、別紙1として『「こどもまんなか社会」の実現に向けた数値目標』と別紙2として『こども・若者、子育て当事者の置かれた状況等を把握するための指標』が付けられています*8。

内容は以下のような構成です。

- 第1 はじめに

- こども基本法の施行、こども大綱の策定

- これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識

- こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」

- 第2 こども施策に関する基本的な方針

- 第3 こども施策に関する重要事項

- ライフステージを通した重要事項

- ライフステージ別の重要事項

- 子育て当事者への支援に関する重要事項

- 第4 こども施策を推進するために必要な事項

- こども・若者の社会参画・意見反映

- こども施策の共通の基盤となる取組

- 施策の推進体制等

ここで注目したいのは、第1の3.で示されているこども大綱が目指す「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会としていることです。

すなわち、「『こどもまんなか社会』とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人 格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図 られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会である」としています。全てのこどもの、総合 的、包括的な幸せな状態(ウェルビーイング)が目標として位置づけられているのです。

そして、以下の6本の柱を政府におけるこども施策の基本的な方針としています。

- こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る

- こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく

- こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する

- 良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状 態で成長できるようにする

- 若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む

- 施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民間団体等との連携を重視する

その上で、「こども・若者が権利の主体であることの社会全体の共有等」など、ライフステージを通した重要事項と、(1)こどもの誕生前から幼児期まで、(2)学童期・思春期、(3)青年期、それぞれのライフステージ別の重要事項が提起されています。

今後は、こども政策推進会議を中心に、内閣総理大臣のリーダーシップの下、政府一体となって、こども大綱を総合的に推進することになります。その際、「教育振興基本計画」や「こども未来戦略」等の他の政府方針と整合的に進める実行計画が策定されることになります。

そこで、こども施策の実施の推進及び関係行政機関相互の調整等のため、関係府省庁の局長級からなる幹事会が設置されます。

また、「こども基本法」で、都道府県は国の大綱を勘案して都道府県こども計画を作成するように、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するように努力義務が課せられています。

「こども大綱」に基づいて、具体的なこども子育て施策が推進される過程に、私たちはそれぞれしっかりと注目しつつ、参画していきましょう。

注記

- *1 こども基本法(令和四年法律第七十七号)

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/ - *2 少子化社会対策大綱~新しい令和の時代にふさわしい少子化対策へ~(令和2年5月29日閣議決定)概要

https:// www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ f3e5eca9-5081-4bc9-8d64-e7a61d8903d0/2ae78fcf/20230401policies- kodomotaikou-02.pdf - *3 子供・若者育成支援推進大綱(令和3年4月6日 子ども・若者育成支援推進本部決定)概要

https:// www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ f3e5eca9-5081-4bc9-8d64-e7a61d8903d0/e469eaab/20230401policies- kodomotaikou-06.pdf - *4 子供の貧困対策に関する大綱(令和元年11月29日閣議決定)概要

https:// www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ f3e5eca9-5081-4bc9-8d64-e7a61d8903d0/fc7e606b/20230401policies- kodomotaikou-09.pdf - *5 こども大綱の検討状況について

hhttps:// www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/ field_ref_resources/7d95965f-43a5-459b-96b1- a2e6c23a0997/8995215f/20231030_councils_kodomo_seisaku_kyougi_7d95965f_03.pdf - *6「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(中間整理)」(こども大綱の策定に向けた中間整理)について(本文)

https:// www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/ field_ref_resources/80185cbe-54a9-4012-a45e-2ff30c6ab268/ c4ba1dd9/20230929_policies_kodomo-taikou_chukanseiri_01.pdf - *7「こどもに関する取組で国が大事にすること~こども大綱(たいこう)に向けて~令和5年9月こども家庭審議会:今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(中間整理)(やさしい版)

https:// www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/ field_ref_resources/80185cbe-54a9-4012-a45e-2ff30c6ab268/ a8587c51/20230929_policies_kodomo-taikou_chukanseiri_03.pdf - *8「こども大綱の推進」

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-taikou/

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website