【こどもの居場所づくりオールミーティング】はおとなのエンパワーメントの現場!

- 2025/10/02

- 日記・コラム, 訪問記録, 東京都

- こどもの居場所, むすびえ, 子育てネットひまわり, TOKYOPLAYプロジェクト, #miraito, #京都市, 第三の家族, 高浜市, 妙高市, 徳島県, とよなか

2023年12月、【こどもの居場所づくりに関する指針】が閣議決定されました。

この指針は、こども食堂や学習支援など、様々なこどもの居場所づくりの取り組みがされているなか、こうした取り組みを推進する観点から、こどもの居場所づくりについて国としての考え方を示すものです。

そこで、この指針の理念は、【全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で成長していけるよう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する】こととされています。

そして、【こどもの居場所・居場所づくり】とは、【こども・若者本人が決めるものである】ことが望ましいとはいえ、居場所づくりとは、第三者が中心となって行うものであるため、両者には隔たりが生じ得ることから、こうした隔たりを乗り越えるため、こども・若者の声を聴き、こども・若者の視点に立った居場所づくりを進めることが必要とされます。

また、こども・若者が過ごす場所・時間・人との関係性全てが、こども・若者にとっての居場所になる可能性があります。

【居場所】といっても、物理的な【場】だけでなく、遊びや体験活動、インターネットのオンライン空間を含めて多様な形態があります。

この指針を具体化するために、こども家庭庁では成育局成育環境課を中心として、こども・若者の当事者、居場所づくりを担うNPO法人等地域活動団体、自治体の皆様との連携・協働を進めています。

こうした実践を踏まえつつ、こどもの居場所づくりにかかわる多様なステークホルダーが一堂に会し、その知見の共有を図る【こどもの居場所づくりオールミーティング】が9月25日(木)午後に初めて開催されました。

【オールミーティング】は、こども・若者の居場所づくりの重要性を広く共有し、地域全体で取り組みを推進する機運を高め、実践の輪を広げることを目的に開催されました。

私は、こども家庭庁参与として、また、この事業の運営のパートナーである全国こども食堂支援センター・むすびえの顧問として、参画しました。

開催場所は、京王新線初台駅から徒歩15分ほどの渋谷区本町にある【渋谷区児童青少年センターフレンズ本町】の体育館です。

この日のミーティングの時間帯は貸切でしたが、日常的なこどもたちの活動の気配を感じながらの参画となりました。

オープニングで、安里賀奈子・こども家庭庁成育環境課長から、オールミーティングの趣旨が紹介され、その後、全国で展開されている多様なこどもの居場所の紹介ムービーが初めて披露されました。

そして、全体のファシリテーターとして、湯浅誠さん(東京大学特任教授・日本福祉大学客員教授、全国こども食堂支援センター・むすびえ公共政策アドバイザー)が紹介されました。

今回のミーティングの特徴は、会場参加とオンライン参加のハイブリッド形式ですが、それ以外の特徴について、湯浅さんから紹介がありました。

それは【フィッシュボウル形式】ということです。

すなわち、二重の円の内側に少人数の参加者が座り、外側には他の参加者が座りますが、内側の参加者が話し合いを進め、外側の参加者はまずは聞き手に回りますが、外側にいる人も内側の空席に移動し、発言することができるという形式です。

湯浅さんから、外側の方も内側の席に空席がありますから、話したいことがあるときは遠慮なく前に座ってくださいと呼びかけました。

【第 1 部】はこどもの居場所を運営する多様なプレイヤーによる対話のコーナーで、登壇者は下記のとおりです。(敬称略):

・安里賀奈子(こども家庭庁 成育環境課長)

・青山鉄兵(文教大学 准教授)

・有澤陽子(特定非営利活動法人 子育てネットひまわり 代表理事)

・神林俊一(一般社団法人 TOKYO PLAY プロジェクトマネージャー)

・上田彩果(特定非営利活動法人 miraito 理事長)

・溝口晋太朗(社会福祉法人京都保育センター たかつかさ児童館長)

・奥村春香(特定非営利活動法人 第3の家族 理事長)

それぞれの自己紹介及び活動の紹介と、たとえば、大学教員もユースワーカーになれるということなど、特に自慢できることが共有されました。

【第 2 部】はこどもの居場所を後方支援するプレイヤーとして、自治体と中間支援組織の代表が参加して意見交換をしました。登壇者は以下の通りです。(敬称略)

・安里賀奈子(こども家庭庁 成育環境課長)

・青山鉄兵(文教大学 准教授)

・榊原勇介(高浜市福祉部共生推進グループ 主事)

・岡田豊(妙高市 企画政策課長)

・國見あゆみ(徳島県こども未来部こども家庭支援課ひとり親・居場所づくり担当係長)

・上村有里(特定非営利法人とよなか ESD ネットワーク 事務局長)

居場所づくりは、こども・若者の声を聴き、自由な発想で、地域社会で展開されつつあります。

その活動が持続可能なものとなるためには、自治体が、居場所づくりを政策に位置付けたり、関係団体のネットワーク化を支援することが有意義です。

参加された自治体は、政策の柱の一つにこども・若者の居場所づくりを設定して、行政が独自に、あるいは関係機関と連携して居場所づくりを推進している事例を紹介されました。

また、中間支援組織は、地域活動団体の誕生や継続、ある場合には中止についても支援することで、居場所づくりを全体として支援しています。

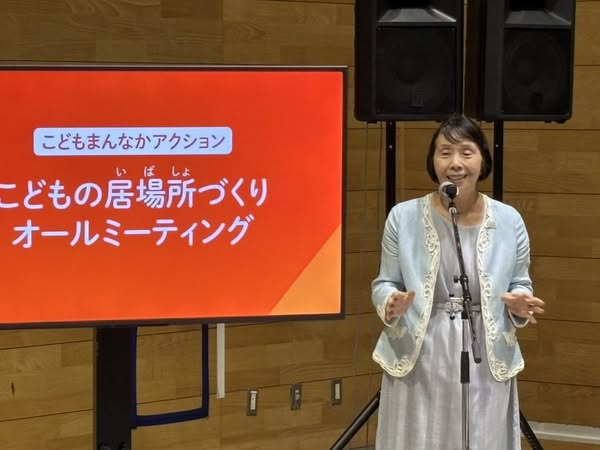

【クロージング】で、私は締めくくりの挨拶を担当しました。

私は、まず、素晴らしいファシリテーターの湯浅さんはじめ参加者すべての皆様に感謝しました。

そして、今日のミーティングを通して、いくつかの居場所づくりのヒントが与えられたことを話しました。

たとえば、①必ずしも居場所づくりの活動を「完全なもの」にするのではなく、「不完全」「未完成」あるいは【意識的不作為】であることを受容することが多世代や他団体の参画や交流の契機となること、②こどものころに.あるいは若者として居場所に参加していた人が、今は居場所の担い手になっていることもあるという循環の存在、③居場所を利用できるこどももいれば、できないこどももいることの認識の必要性とオンラインの居場所だからこそ本音で参加できるこどもがいること、などなどです。

しかも、【フィッシュボウル形式】だからこそ、被災地で実際に居場所づくりのボランティアをしている大学生が登場し、率直に、お金がない中自腹を切って被災地に通っている中から自分が見えてきたことの意義を語ってくたことや、オンラインの居場所を利用している当事者も参加して、なぜ、リアルな居場所でなくオンラインの居場所を利用したかという気持ちや、こども・若者の居場所だからこそ、こども・若者の意見を言える機会の重要性を語ってくれたことの意義についてお話ししました。

【こども基本法】第3条の理念には、こどもが意見を表明する機会を保障するだけでなく、こどもが社会活動に参加する機会の確保が規定されていることを、改めて紹介しました。

こども家庭庁は【こどもまんなか社会】の実現に向けて、こども・若者のみなさんの声を聴き、反映し、こどもや若者の視点に立った政策を実現しようとしています。

【こどもの居場所づくりオールミーティング】を通して、居場所づくりを担っている多様な関係者の皆様が集うことで、未完成の発展途上だからこその、大人にもエンパワーメントの機会をもたらす活動の価値を確認することができました。

心から感謝します。

*なお、当日のアーカイブ動画は下記からご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=ZrLTjPJB5EM

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website