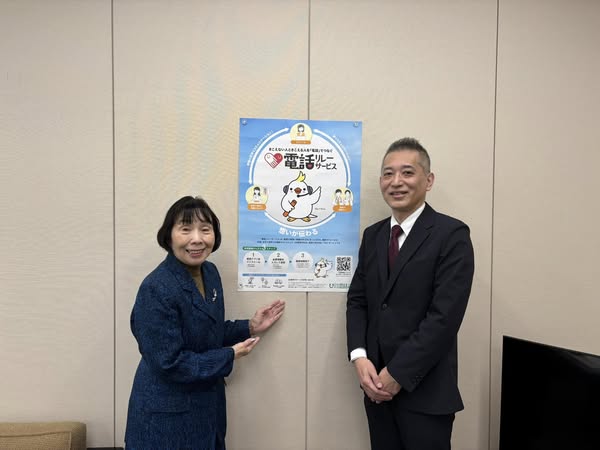

聴覚障がい者とのコミュニケーションを支援する【ヨメテル】の生みの親の1人、総務省大臣官房総括審議官の山碕良志さんと対話しました

- 2025/03/07

- 日記・コラム, 訪問記録

- ヨメテル,聴覚障障がい者,電話リレーサービス,総務省

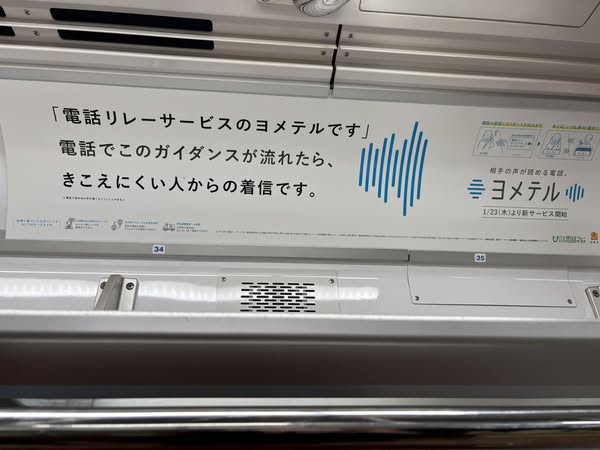

最近、公共交通機関に【ヨメテル】についての広報を見つけました。

それは次のようなメッセージです。

「電話リレーサービスのヨメテルです」

電話でこのガイダンスが流れたら、きこえにくい人からの着信です。

そうなんです。

この【ヨメテル】のサービスは、電話で【相手先の声が聞こえにくいことがある人】へのサービスとして、【通話相手の声を文字にする電話アプリ】です。

もともとの【電話リレーサービス】は、聴覚や発話に困難のある聴覚障がい者等と、聴覚障がい者以外の人との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。

24時間・365日、双方向での利用ができます。

【ヨメテル】は、最新の【AI(自動音声認識)】、または【文字入力オペレータ】により、通話相手の声をリアルタイムで文字にします。

【AI(自動音声認識)】は人工知能技術を使って音声情報を文字に変換するため表示スピードが速く、【文字入力オペレータ】は音声を手入力するため、固有名詞等がより正確です。

電話のかけ先や目的に応じて、文字にする方法を【文字入力オペレータ】にするか【AI(自動音声認識)】にするかをその都度選べます。

そして、身体障害者手帳を持っていなくても、電話で相手先の声が聞こえにくいことがあり、電話でのスムーズなコミュニケーションを望むすべての人が、登録して利用することができます。

【電話リレーサービス】は、聴覚障がい者の手話や文字を使うことを前提としていましたが、【中途失聴者】の場合は、聴覚に障がいはありますが、声を発することができて、手話はできない人もいます。

そこで、通話する相手の声を文字にすることで、聴覚障がい者の電話でのコミュニケーションをスムーズにするという、法律に基づいた公共インフラとしてのサービスです。

私が三鷹市長に就任する前、大学教員時代の研究テーマの一つは「情報バリアフリー」でした。

1995年5月~1996年3月には郵政省「高齢者・障害者の情報通信の利活用の推進に関する調査研究会情報バリアフリー部会」の主査を務めました。

1999年12月~2000年2月には車いす利用者であった八代栄太郵政大臣主宰の郵政省「情報バリアフリー懇談会」の構成員を務めました。

この研究会では「電話リレーサービス」の検討が行われました。

そして、この時、郵政省通信政策局情報企画課課長補佐として「情報バリアフリー懇談会」を担当されていたのが山碕良志さんです。

山碕さんは1999年当時は「誰もが使いやすいICTの普及」を担当して高齢者や障がい者の声をガイドラインにまとめてサービス提供者へ橋渡ししていました。

【電話リレーサービス】については、課長補佐在任中「情報バリアフリー懇談会」での提言等を踏まえて、2000年に本サービスに係る助成制度を初めて予算要求し、2001年の省庁再編の年に、所属は郵政省通信政策局情報企画課から総務省の情報通信政策局情報通信利用促進課に改組され、無事に予算化されて助成制度がスタートしました。

【電話リレーサービス】は2002年より民間事業者により提供された後、2013年からは日本財団のモデル事業として実施されてきました。

私は、その1999年発行の日本選挙学会の学会誌『選挙研究』に『高齢社会における高齢者•障害者の投票をめぐるアクセシビリティ』という論文を応募し、採択されて掲載されました。

その論文の概要は、次のようなものです。

「高齢化が急速に進む日本では,高齢による中途の視聴覚障がいや身体障がいが増加しているので,高齢者•障がい者の投票をめぐる条件整備は,重要な社会的課題である。身体障がい者は,投票の際には,投票所にアクセスしにくいこと,点字投票や代理投票がやりにくいこと,選挙や候補者に関する情報不足等の障害があり,選挙活動にも制約が生じている。本稿では,東京都の事例を踏まえ,高齢社会の選挙をめぐる今後の整備の方向性と課題を,特に「投票」をめぐる3つのアクセシビリティに要約して分析し,提言する。すなわち,投票所のアクセシビリティ,投票方法のアクセシビリティ,情報のアクセシビリティである。

米国の1984年に成立した“Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act”を参照し,投票所や投票方法の再検討,選挙情報の電子化や電子投票を視野に入れた投票をめぐるアクセシビリティ実現の取り組みが,高齢者•障害者の参政権の保障につながることを提言する。」というものです。

その後、気が付けば四半世紀が過ぎているわけですが、障がいのある人もない人も、スムーズにコミュニケーションができる社会を目指す志を共有する山碕さんとは、折々にお目にかかってきました。

今回は【ヨメテル】の取組みを含む情報バリアフリーについて情報共有を図りたく思い、現在は【大臣官房総括審議官(広報・政策企画)】をされている山碕さんを訪問し、面談しました。

電話は、即時的な意思疎通を遠隔地にいながら可能とする基幹的なコミュニケーション手段ですが、もっぱら音声による意思疎通手段ですから、聴覚障がい者にとっては介助を受けずに電話を利用することが困難です。

2001年に「電話リレーサービス」に係る助成制度創設を担当した山碕さんは、2018年には公共インフラとしての電話リレーサービスの法制度化担当者になられました。

そして、山碕さんが担当した【聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律】は2020年12月1日に施行されました。

2021年1月、総務大臣は電話リレーサービス提供機関として一般財団法人日本財団電話リレーサービスを、電話リレーサービス支援機関として一般社団法人電気通信事業者協会をそれぞれ

指定しました。

この法律に基づいて、2021年7月に「公共インフラ」としての「電話リレーサービス」が開始されているのです。

現在、山碕さんは総務省の幹部の一人として、危機管理も担当されていることから、総務省近くに転居されたそうです。

現在は、岩手県大船渡市で発生した大規模の山火事に対する政府の対策にも参画されています。

3月7日午前10時、発生から10日目で、大船渡市(渕上清市長)は慎重な検討の結果、避難指示を一部解除したと発表されたとの報道がありました。

1日も早い完全な鎮火と、全市の避難解除、そして復興を願います。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website