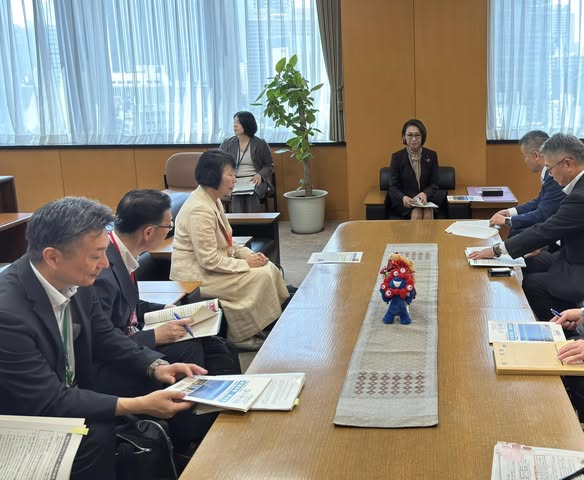

三原大臣への三日月滋賀県知事及び滋賀県議会目片議長の要請に同席しました

滋賀県の三日月大造知事と、滋賀県議会の目片信悟議長が内閣府を訪問され、三原じゅん子内閣府特命担当大臣に『令和8年度に向けた政策提案・要望書』を提出され、私はこども家庭庁参与として同席しました。

お2人から三原大臣に政策提案・要請書が手交されたのちに、まず、三日月知事から、滋賀県での先駆的な取組事例を踏まえて、以下の3点について説明がありました。

〇こどもの権利が守られる社会づくりのための施策展開

【滋賀県の取組】

・2025年3月に『滋賀県子ども基本条例』を制定し、こどもの意見の尊重、こどもの権利の救済、社会的機運の醸成等を規定

・2000年より「子ども県議会」を毎年開催

・2025年度より「子どもの権利室」を設置し、10月より「滋賀県子どもの権利委員会」を設置予定

【国への対案・要望の骨子】

・社会全体で子どもの権利に対する正しい理解を持ち、意識の改革を進める取組を着実に進める必要

・権利の保護や芯が事案が発生した際の救済措置など、こどもの権利が守られる仕組みと体制の整備

・国の主導のもと、こどもの権利にかかる社会全体の気運醸成をはかるとともに、自治体の取組に対する総合的な支援が必要

〇幼児教育・保育の充実

【滋賀県の取組と課題】

・1・2歳児の保育士配置が5:1となるよう加配に関する経費を民間保育所等に補助

・実態として、国の1歳児配置改善加算の取得要件の充足が見込めない例が少なくない

【国への提案・要望の骨子】

・保育士等の職員配置基準の改善

・保育士等の更なる、確実な処遇改善の推進⇒増額された予算額が保育士等の給与に確実に反映されることの担保が必要

〇地域からのジェンダー平等の推進

【滋賀県の取組と課題】

・県民意識調査によると、日常生活の中で男女の不平等を感じるところは【地域社会】が最も多く3割を超えている。

・拠点については、県の他県内5市が設置され、若い世代の相談が増えるなどの効果があった

・新規設置には財源確保と人件費・施設維持管理の経費への対応が課題

【国への提案・要望の骨子】

・ジェンダー・ギャップ解消に向けた取組拠点の設置運営にかかる支援

・地域におけるジェンダー・ギャップ解消は喫緊の課題

・全国的に男女共同参画センターは少なく、市町村の設置率は16.8%であることから、設置運営支援が必要

目片議長は、「私の妻も、息子のつれあいも保育士をしていることから、保育現場の課題についての生の声を聴いていますので、現場の実態を踏まえた施策の推進をお願いします。また、私自身【保護司】をしているので、一度非行にはしったこども若者への支援についても、視野に入れてください」と発言されました。

三原大臣は、こども家庭庁では「こども若者意見プラス」をはじめ、こども若者の意見を聴き、それを反映する取組を推進していること、こどもの意見を聴くことと、それをこども若者も一緒に実現していくことをさらに進めていきたいとの想いを話されました。

さらに、保育士の配置基準の改善は数十年ぶりに実現したこともあり、人財不足の現状を踏まえつつ、丁寧に検証しつつ、保育について量の確保に加えて、何よりも質の向上とその確保を重視していきたいとの決意を述べられました。

そして、【地域からのジェンダー平等の推進】については、その必要性を強く感じていらっしゃることから、すでに、2025年1月18日に、地方の女性起業家の支援策を議論する内閣府の企画、『地域で輝く女性起業家サロン』が滋賀県で全国に先駆けて一番最初に実施されまた際、三原大臣は、友納政務官とともに、参加されました。

その場には、三日月知事、岸本副知事も参加され、滋賀県の女性起業家5名と語り合われていました。

三日月知事は、全国知事会の副会長であり、「子ども・子育て政策推進本部」の本部長です。

したがって、「こども政策に関する国と地方の協議の場」に、全国知事会の村井嘉浩会長(宮城県知事)と一緒に参画されています。

また、目片議長は、全国都道府県議長会に私がこども家庭庁の竹林・成育局審議官吉村・地方連携室長と一緒に報告に参加したことを覚えてくださっていました。

そこで、控室で、光栄にも私にも三原大臣に提出された政策提言・要望書を提出してくださいました。

私は、三日月知事が紹介された滋賀県の実践を踏まえたご意見や、目片議長が紹介された実体験や現場の実態を踏まえたご意見の説得力に感銘を受けました。

それとともに、大臣とお2人との【こどもまんなか】に関する率直な対話には、国と自治体との信頼関係があることを感じました。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website