【絵本の読み聞かせ交流会】に参加

私は3年前から、鷹南学園のスクールサポーターとして、三鷹市立東台小学校で読み聞かせをしています。

この日は、1年に1度の【読み聞かせ交流会】に参加しました。

参加したのは、絵本の読み聞かせを比較的長期間行っている人から、今年度初めて読み聞かせを始めようとする人まで、私を含む16名です。

当校の場合は、毎週ではありませんが、1学期ごとに数回ずつ、水曜日の始業前の10分間の時間を活用して、ボランティアが読み聞かせをしています。

交流会では、最初に大木校長が、こどもたちにとって絵本の読み聞かせが自主的な読書のきっかけとして有意義であること、学校全体で読書重点週間の取組みを進めるときにも、絵本の読み聞かせの効果を感じていると挨拶されました。

野間副校長も、1年間に多くの回数を実施していることに感謝されるとともに、自らが昨年度末に、卒業生を中心に絵本の読み聞かせを実践したところ、反響があり、他学年でも実践したいとの想いを強くしていると挨拶されました。

また、図書室の青柳司書から、自らの絵本の読み聞かせの実践を踏まえた挨拶がありました。

そして、スクールサポーター事務局の田口さんが、読み聞かせの日程の登録、当日の留意事項、事後の「読み聞かせ実績ホーム」への読んだ本の登録と、それを今後の選書に生かすメリットなどについて紹介されました。

その後、当日の参加者全員による自己紹介と絵本の読み聞かせに関する思いや経験を語り合いました。

今年、お子さんが小学校に入学したり、最近転居されたこられたことなどから、学校のことや三鷹市のことをよく知りたいと思い、読み聞かせを始めようと思った方が数人いました。

絵本の読み聞かせをしようとおもったきっかけとして、お子さんから「お母さんにも読み聞かせに来てほしい」と期待されたのが大きいという方が多かったです。

また、家族そろって本が好きで、図書館にも家族で一緒に行くことが多かったり、毎晩、お子さんに読み聞かせをしていることから、その実践を学校に広げたいと考えた方もいました。

私の場合は、学生時代に、三鷹市では当時は20を超える団体が活動していた【地域文庫・家庭文庫】の取組みを調査研究すると共に、自らある地域文庫のボランティアをして、読み聞かせやストーリーテーリング(素話)を実践した経験があります。

その後、2人のこどもを育てる過程で、保護者として幼稚園や小学校で絵本の読み聞かせをしたこともあります。

三鷹市長在任中は、【国立天文台】内に設置した【三鷹市星と森と絵本の家】の周年事業で、毎年、星や宇宙に関する絵本の世を聞かせを行いました。

今回の小学校での取組みのきっかけは、同居している次女がこども(私の初孫)の入学を契機に、絵本の読み聞かせのボランティアを開始したことです。

その様子をみて、2番目の孫の入学を契機に、祖母である私もスクールサポーターとして、絵本の読み聞かせができることを確認して、開始したものです。

これまでの3年間の実践では、まずは孫たちのクラスから開始し、その後、1年生から6年生及び特別支援学級での読み聞かせをさせていただいています。

その都度、学年の違い、学級の違いを留意して選書してきましたが、毎回、児童の皆さんの反応や感想は異なります。

いずれにしても、こどもたちの聴くチカラと、絵本そのものの持つチカラで、私自身が高められてきたように思います。

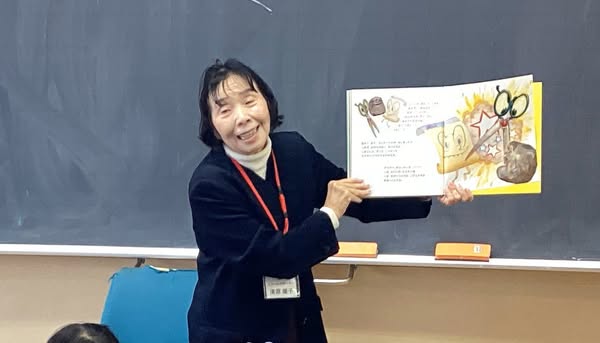

参加者同士の懇談の後、サポーターであり、自らが絵本作家である押川理佐さんが、自著の『たなばたの よるの ともだち』を読み聞かせてくださいました。

地上の男の子と、空から落ちてきた星の子との友情ファンタジーです。

作者自身に読んでいただける幸せを感じました。

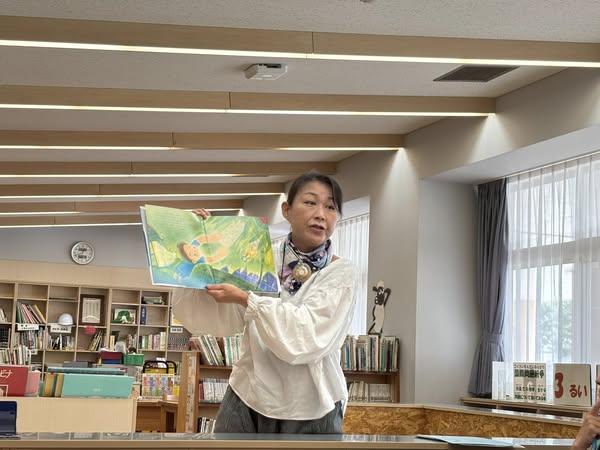

また、長年サポーターをされている大野さんは、『ヒヨドリを飲んだおじいさん』の民話を素話してくださいました。

ひょんなことから、おじいさんのおなかのなかに入ってしまったヒヨドリが美しく鳴くので、お殿様からおじいさんがほうびをもらうお話ですが、ヒヨドリの鳴き声がリズミカルで楽しいお話でした。

こうして、普段は、それぞれが絵本の読み聞かせのボランティアをしている多様な皆さんが、一部ではありますが一堂に会することで、それぞれの創意工夫が共有されました。

そこで、初めて読み聞かせをしてみようと思って参加された方々には、「ぜひ始めてみよう」という意気込みが湧いてきたように思います。

私は今年度は、ご近所の小学生に、「ぜひ、私のクラスに読み聞かせにきてくださいね」と希望されて、まずは1年生のあるクラス、続いて3年生のあるクラスで読み聞かせを行いました。

孫たちのクラスから始めた絵本の読み聞かせの実践が、少しずつ、学年が広がり、読み方も深まってきていることをありがたく思います。

今後も、選書や読み方に工夫をしながら、こどもたちに絵本の意義が、それぞれのメッセージがしっかりと届くように、丁寧に読んでいきたいとの想いを新たにしました。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website