【空飛ぶクルマ】の実用化が近づいていることを実感した【三鷹三田会】総会で

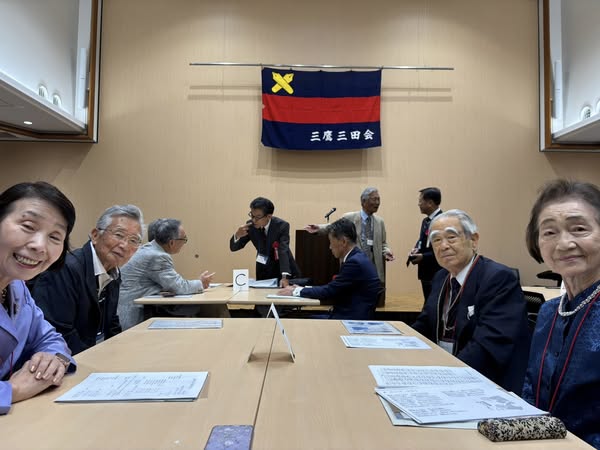

先日、私が卒業した慶應義塾大学の三鷹地区の同窓会である【三鷹三田会】の総会に出席しました。

2024年度活動報告・決算監査報告、2025年活動計画・予算が可決され、会長が笠嶋久典さん(1972年政治学科卒)から渡邊伸廣さん(1976年工学部卒)に交代されるとともに、副会長等の役員改選が議決されました。

来賓を代表して慶應義塾大学塾員センターの栗生部長、佐々木信二課長が、慶應義塾大学の動向を紹介されました。

その後、齊藤晃副会長のご紹介で、慶應義塾大学SDM研究所顧問の中野冠(なかのまさる)先生による【空飛ぶクルマ~空のモビリティ革命に向けた開発最前線~】についての特別講話を拝聴しました。

ちょうど、関西大阪万博で4月14日、【空飛ぶクルマ】のデモ飛行が行われたことから、注目されています。

中野先生は、「旅客機のパイロットになるのは非常に難しいし、プライベートジェットなどは高価でお金持ちしか買えません。けれども、一般の人でも比較的簡単に免許が取れて、家を買うぐらいの価格で機体を購入でき、自由に空を飛べるという感じが【空飛ぶクルマ】なので、1つの革命が起こりつつあります」と語ります。

【空飛ぶクルマ】は、基本的に【電動・自動操縦・垂直離着陸】の3つの特徴を持っています。

世界では開発競争が加速していて、日本でも3年前からデモ飛行やテスト飛行が行われていますが、商用運航を実施ている国はないとのことです。

中野先生は、商用運航には規制当局から【型式認証】を得ることが必要であるところ、それがなされていないことによると説明されました。

万博では日本のベンチャー企業【スカイドライブ】【ホンダ】【テトラアビエーション】などの事業者がデモ飛行を行う予定だそうです。

米国や中国の機体の型式認証が得られれば、商用運航が始まり、日本の取組みにも影響が出る可能性があるとの予測です。

遊覧飛行から始まるとしても、今後は鉄道やトンネルなどのインフラの老朽化で鉄道の維持管理に係るコストが上昇する場合、地方の交通政策との関係での議論が進む可能性があるものの、機体のコストを下げる方向での大量生産が必要と指摘します。

【空飛ぶクルマ】の開発によって、官民の連携によって自動操縦や管制の自動化などの技術革新が進むと推測されます。

同時に、私は、空陸両用の【空飛ぶクルマ】がその利便性を発揮するためには、安全安心な交通ルールの確立が必要と考えました。

中野先生は、【空飛ぶクルマ】の開発の事例を通して、①技術開発、②ビジネスモデル。③社会システムの3つの要素が適切にバランスをもって検討されることが必要と説明されました。

まさに、その通りであり、技術革新を生かすビジネスモデルと社会システムの構築の必要性を確認しました。

【慶應連合三田会】という各地・各組織の三田会を総合する同窓会の会長に再任された麻生泰さんが、昨年の連合三田会総会で話されたのは、【三田会は大学卒業後の交流と学びの場である】とおっしゃったことを、まさに実感する三鷹三田会のひと時でした。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website