【ケアネット新川中原】主催の【国立天文台】の渡部潤一先生の講演会で司会をつとめて

私は【地域ケアネットワーク新川・中原】のサポート分科会担当副代表として、地域向け講演会の企画と運営を担当しています。

2年前に私がサポート分科会担当になったときに、それまではボランティアのメンバーの学習会に加えて、ぜひ、地域向けの講演会を実施したいと役割を与えられました。

そこで、発達障害、災害時の対応、収納整理などのテーマの地域向け講演会を企画し運営してきました。

それは、まさに、ボランティア・メンバにとっても、参加された市民の皆様にとっても、有意義な学びの場であり、言わば【生涯学習】の機会となってきました。

そして、今年の6月、サポート分科会が企画したのは、国立天文台特任(上席)教授の渡部潤一先生による講演会です。

地域ケアネットワークによる地域向け講演会だからといって、地域福祉をはじめとする地域課題に関するテーマにこだわるのではなく、幅広い分野のテーマを選ぼうと考えたところ、天文や宇宙に関心のあるメンバーから可能であれば国立天文台の渡部先生のお話を聴きたいとの希望が提起されました。

幸いにも、私は三鷹市長在任中に国立天文台と三鷹市は包括協定を交わしており、「天文台のあるまち・みたか」の連携プロジェクトとして、三鷹ネットワーク大学での「星のソムリエ養成講座」の実施や、国立天文台の指揮内における第1号官舎を生かした「星と森と絵本の家」の設置、国際天文年を契機にした「太陽系ウオーク」「三鷹の森科学文化祭」などの連携プロジェクトを推進してきた経験から、市長退任後も国立天文台の皆様とご縁をいただいています。

そこで、渡部先生にもざっくばらんにご相談して、本当にご多用の中、市民向けの講演会の講師をお引き受けしてただくことができました。

渡部先生は、太陽系天文学を専門とされていて、特に彗星について詳しい方です。

2006年には、国際天文学連合の「惑星の定義委員会」委員となり、冥王星の惑星からの除外を決定した最終メンバーの1人でもありました。

私は2003年に三鷹市長に就任直後に当時の国立天文台の海部台長を訪問しましたが、海部台長は「国立天文台の常時公開」して天文台を「自然科学の公園」としたいと抱負を語られました。

そして、2005年に、渡部先生を【国立天文台天文情報公開センター広報普及室長】に、2006年には【国立天文台天文情報公開センター長】に任命されました。

そこで、三鷹市をはじめとして全国で天文や宇宙について、わかりやすい講演をされてこられました。

私も、渡部先生のご講演を聴く機会を持ち、そのたびに、宇宙や天文への興味を深められました。

2012年からは【国立天文台副台長】もされました。

2022年からは、特任(上席)教授として、引き続き、ご研究に加えて天文学の普及に努められています。

講演を了解していただいた際に、渡部先生に、今回の地域向け講演会は、小学生からご長寿の方まで幅広い聴衆が予測されること、特に天文学や宇宙についての知識が多い方ばかりではないという特徴をお知らせしました。

そこで、先生が設定していただいたテーマは、【日本人はいかに、月や星を愛でてきたか?】というものでした。

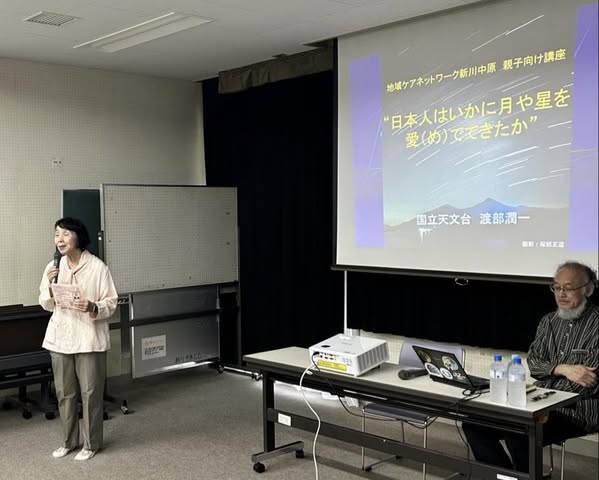

当日の司会は私が担当しました。

想定通り、前の席には、小学生の男子2名とご家族が座りました。

そして、天文学を学んでいる学生も友人と参加してくれています。

今まで、ケアネットの事業には参加されたことのない初参加の方もいらしゃいました。

畑谷代表の開会のあいさつの後、渡部先生は【さあ、まず見上げてみましょう】とスクリーンに星座を映し出してくださいました。

さらに、【月はどのくらい遠い】かと問いかけられ、新幹線でどのくらいかとクイズを出されました。

答は新幹線で約2ヶ月ということでした。

織姫星まで新幹線で12億年ということですから、織姫と彦星との距離と比べれば、本当に近いことも実感させてくださいました。

また、大陰暦や太陽暦のことの説明を含めて、月に祈る文化、収穫の感謝としての【中秋の名月】【十五夜】【無月】【雨月】など月の別名が多いのが日本であることを、【十五夜】【十三夜】などの時期の身近なスーパーや生協のちらしを紹介して、月や星が身近な暮らしに根づいていることを紹介されました。

そして、【竹取物語】は【世界初のSF】ではないかと言われました。

昨年のNHKの大河ドラマ【ひかる君へ】には、月が多く登場しましたが、渡部先生が監修されたので、月の描き方は正しいとのことも紹介されました。

私も毎週視聴して、月の描き方に注目していましたが、渡部先生のご活躍を再確認しました。

柿本人麻呂・良寛和尚などの短歌、蕪村の俳句、民謡・童謡などに描かれている月の事例を紹介されました。

清少納言の【枕草子】、宮沢賢治の【月夜の電信柱】、中島敦の【山月記】、伊集院静の【受け月】に加えて、お菓子にも、【萩の月】【えび満月】【月夜の寄せ豆腐】【栗名月】、三鷹市の【鷹に満月】など、たくさんあることを紹介されました。

そして、月を愛できた日本の【冬の満月】【月天心】【ストロベリームーン】【ハネームーン】【田毎の月】などを確認しました。

【星をどう愛でてきたか】ということえは、キトラ古墳の星座の絵について、天文学者が分析してその意義が再確認されたことや、日本の星文化の代表である【七夕・星合】は、今は日本だけに残る行事になっていることを歴史的にも紹介されました。

日本文化に根差している【月】【星】について、多様な事例を紹介された後、国立天文台が開発した【4次元デジタル宇宙プロジェクト(4D2U Project)】の【3D天体シミュレーター「Mitaka」】で宇宙の旅を体験させてくださいました。

最後に、渡部先生は、【天体】や【宇宙】は人間が思いを馳せる時空間であり、心を癒せる力があり、実は【いつでもみられる時空間】であると語りかけました。

講演後に、数名の参加者の質問に丁寧に答えてくださいました。

この日、『最新惑星入門』 (朝日新書)–『親子で楽しむ 星空の教科書』(講談社)などの著書を渡部先生と共著されている好恵夫人もご一緒に来てくださいました。

そして、小学生のこどもたちと語り合い、写真もご一緒に撮ってくださいました。

渡部先生は、小学生の頃に「彗星をみたい」と担任の先生に申し出たところ、その先生が夜の学校でその機会をつくってくださったことが、その後天文学を志す大きな要因となったとのこですので、この日渡部先生と出会った小学生が将来天文学を研究する人になるかもしれません。

そして、講演会終了後にスタッフの中には、講演を聴いて、天文学の本を初めて読んでみたいと思ったと決意表明する人もいて、こどもたちだけでなく、おとなにとっても大いに触発される講演会だったと思います。

渡部先生のご講演により【天文台のあるまち・三鷹】の魅力を多くの参加者の皆様とご一緒に痛感することができました。

感謝です。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website