映画【国宝(李相日監督・東宝配給)】から感じた歌舞伎の奥深さと映画のチカラ

映画【国宝】は、吉沢亮さんが主演を演じる、親を亡くして歌舞伎役者の部屋子になった女形の歌舞伎役者の約50年にわたる人生を描いたものです。

そして、歌舞伎役者の同い年の息子で、同じく女形の役者を横浜流星さんが演じて、その2人の関係が1つの軸となって2人に関わる人々の人生が描かれている映画でもあります。

私はメディア研究者としてだけでなく、個人的趣味としてテレビドラマや映画が好きなので、テレビ放送でドラマや映画を鑑賞したりNETFLIX、PRIMEVIDEO、ABEMAやTVerなどのサービスを利用して、多くの映画やテレビドラマ等を鑑賞しています。

その中で、たとえば、2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主演を演じた吉沢亮さんに注目していました。

吉沢さんは10代のころから爽やかに高校生や大学生の役割を演じていた【マーマレードボーイ】をはじめいわゆる青春映画などの作品とは異なり、大河ドラマでは、渋沢栄一の若いころから晩年までの生涯をみごとに演じていました。

また、横浜流星さんの映画で特に印象に残った作品は冤罪の逃走犯を演じた【正体】、【君の瞳が問いかけている】です。

【君の瞳が問いかけている】では、不慮の事故で視力と家族を失った主人公の女性を演じたのは2024年NHK大河ドラマ【光る君へ】主演の吉高由里子さん。

そして、かつてキックボクサーとして将来を有望視されていたものの、ある事件をきっかけに心を閉ざし、日雇いのアルバイトで食いつなぐ日々を送っていた男性を演じたのが、2025年NHK大河ドラマ【べらぼう】主演の横浜流星さんです、

その2人が出会って、複雑な過程を経て育んでいった純愛を描いた作品であり、その内容と2人の演技のすばらしさとともに、主人公の女性には視覚障害があることから、当時の上映館では視覚障害者用音声ガイド、聴覚障害者用日本語字幕が付いていたことにも私は注目していました。

今年の6月6日、私が勝手ながら注目している吉沢亮さんと横浜流星さんが出演している【国宝】が公開されると聴いて、ぜひすぐに鑑賞したいと思っていました。

上映時間が3時間ということでしたので、たまたま時間が取れずにいましたが、このたびようやく鑑賞することができました。

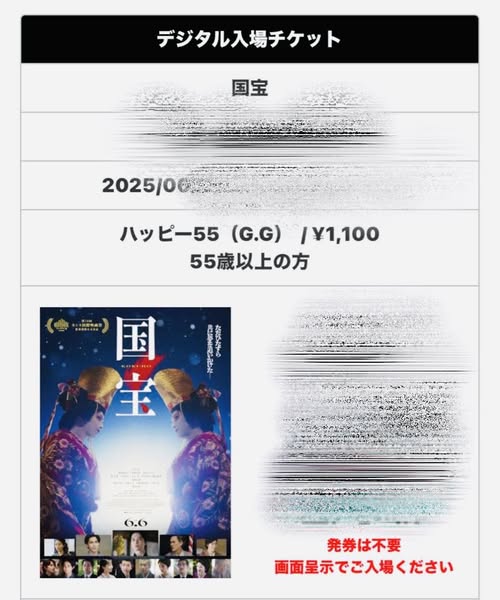

しかも、年齢的に1100円という廉価で堪能できましたことを感謝します。

公開以降、好評であると報道で知っていましたが、確かにシネマコンプレックスの中のおそらく最大の劇場は満席で、立錐の余地がありませんでした。

原作者の吉田修一さんが【100年に1本の壮大な芸道映画】と紹介されている通り、歌舞伎の世界に生きる2人の女形の俳優とそれと縁がある人物それぞれの人生が丁寧に描かれています。

決して3時間は長くはなく、映画の世界とともに、歌舞伎の世界に入り込んで鑑賞しました。

これから、視聴される方も多いと思いますので、ストーリーの詳細は控えます。

ただ、私が特に印象に残ったのが、吉沢亮さんが、自分を部屋子の花井東一郎として受け入れてくれた渡辺謙さんが演じる歌舞伎役者花井半次郎がケガで倒れた際に、急遽主人公の【お初】の代役を務めた【曽根崎心中】の演技、特にその声は、まことに切なくて、心に響きました。

そして、2人が踊る【二人道成寺】【二人藤娘】もさることながら、花井半次郎の名跡を継ぐことになったときの【口上】のすばらしさは、まさに、歌舞伎役者そのものだったと思います。

【血筋か、芸か】と問われた時、そのどちらも歌舞伎を支えてきた大切な要素だと理解させてもらいました。

さらに、映画の後半で、花井半次郎の息子である花井半弥役の横浜流星さんが、若かりし頃は自分ではなく東一郎に代役をされてしまった【曽根崎心中】の【お初】の役を演じたいと願った際、【徳兵衛】の役を吉沢亮さんが演じて実現した場面の、横浜流星さんの【お初】の演技も、涙なくしては見られない壮絶な演技でした。

また、映画の最後の方で、人間国宝に選ばれた半次郎を取材したのが、隠し子の女性が成長した姿であり、その時の彼女の声は映画の予告映像でも1部流れています。

彼女は、【あなたを一度も父親とは思ったことはないけれど、その演技にはいつも拍手を送っていた。あなたがここにたどりつくまでに、どれだけの人を犠牲にした思っているのか。けれども、若い頃の日本一うまい役者になりたいとの想いを実現できてよかった】という主旨のことばです。

その言葉が、最後には【人間国宝】になった半次郎の多難な人生を集約しているような場面であり、心に強く響いています。

そして、半次郎が彼女のことを【一度も忘れたことはなかった】と答えたことにも感動しました。

映画【国宝】の公式ホームページや報道では、吉沢亮さんと横浜流星さんが1年半にわたる日本舞踊・歌舞伎の訓練を重ねて、映画に臨んだことが紹介されています。

これまで歌舞伎役者の皆様がミュージカル、映画やテレビドラマで素晴らしい演技をされることは多くあると承知していますが、一般の俳優が歌舞伎を演じることには、言葉では言い表せない大変なご苦労があったと推測できます。

2人のこども時代を演じた若い俳優お2人のご努力も、映画前半にしっかりとその後の2人の人生の伏線として刻まれています。

この映画では、歌舞伎の女形の中村鴈治郎さんが2人の若い俳優さんを熱心に指導されたということです。

歌舞伎の世界と映画の世界の協働によって、この映画を通じて、今まで歌舞伎にあまり縁がない人々にも歌舞伎の魅力が伝わることになったのではないかと思います。

私は、三鷹市長に就任する前の大学教員時代、教育社会学会で国際担当の委員会の委員を務めていたことがあります。

国際会議の企画・運営のお手伝いのみならず、海外から来日された研究者の皆様をアテンドする役割を担う中で、日本文化の代表の1つとして歌舞伎座にご案内する機会が少なくありませんでした。

けれども私には歌舞伎についてきちんと説明することは困難でしたので、もっぱら劇場に設置されている英語の音声解説を聴いていただいていました。

そんな自分の無知を反省して、少しでも説明力を上げるために、その経験を契機に歌舞伎座などに通いましたが、結果として、その後も外国から来訪された方々に十分な説明ができるような段階には到達することはできませんでした。

歌舞伎の世界は本当に奥が深すぎると思いました。

【国宝】の原作者の吉田修一さんは、約3年間歌舞伎の黒衣を纏い、楽屋に入った経験をもとに書かれたとのことです。

『朝日新聞』に2017年1月から2018年5月にかけて長期に連載された時から好評を博していましたが、本として出版されてもいます。

さらに、映画から【国宝】に出会うことで、歌舞伎や原作の本と出会われる方も多いと思います。

私にとっても歌舞伎の世界が今までより身近になりましたので、また、歌舞伎を鑑賞に出かけたいと思っています。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website