【独立行政法人国立特別支援教育総合研究所】の視察(その1)

私は5月30日に国と実行委員会が主催する【ともともフェスタ2025~迎賓館からはじまる「共生社会」~】に参加した際、特総研の中村信一理事長と清重隆信理事とお目にかかり、ぜひ、研究所を訪問したいと思いました。

そこで、【株式会社横須賀リサーチパーク(YRP)】を訪問した日の午後に視察の日程を確保したところ、その予定を知ったYRPの鈴木社長がマイカーで出勤されて、【独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(National Instirute of Special Needs Education)略称:NICE】まで車で送っていただきました。

YRPは横須賀市の山の方にありますが、トンネルを抜けていくと、目の前には太平洋が広がります。

その海辺の横須賀市野比5丁目にNICEはありました。

NICEは1971年に【国立特殊教育総合研究所】として発足し、2001年に独立法人化し、2007年に【独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(National Instirute of Special Needs Education)】に名称変更しました。

そのミッションは、【日本で唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、国や地方公共団体、関係機関等と連携・協力しつつ、教育実践を研究するフィールドを有し、実践的な研究と研修を一体的に行うことができる法人の強みを生かしながら、特別支援教育を取り巻く国内外の情勢の変化も踏まえた国の政策課題や教育現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い、もって障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に貢献すること】とされています。

このミッションを実現するために、NICEは、①研究活動、②研修事業、③情報普及活動、④インクルーシブ教育システム推進のための地域支援事業・国際的同校の把握や海外との研究交流・インクルDB(インクルーシブ教育システム構築支援データーベース)の運用を行っています。

この日は、中村理事長、清重理事の歓迎を受けて、まず、本部のある建物の屋上から、全貌を見渡しました。

本部棟の他に宿泊研修者用宿舎があり、お隣には筑波大学付属久里浜特別支援学校があります。

この学校は、教育の対象を知的障害を伴う自閉症のあるこどもと定めています。

まず、理事長室で、中村理事長、清重理事に齊藤大輔総務部長、齊藤紫乃総務企画課長が加わって、研究所の概要説明を受けたのち、まずは研究等の実際を知りたいと、最初に紹介していただいたのは重複障害研究班による、主として視覚と聴覚の両方に障がいがある【盲ろう幼児児童生徒の支援体制整備に関する開発的研究】です。

これは、【一般財団法人ファーストリテイリング財団】の研究助成を受けて、2016年から研究を開始しています。この財団の理事長はユニクロ創設者の柳井正さんです。

この研究は、全国に点在する盲ろう児に対する教育の質の向上を図り、支援体制の整備・充実を目指しています。

【盲ろう児と教職員や家族等への研修・支援の実施と検証】については、オンライン型研修・来所型研修・訪問型研修が行われています。

【盲ろう児の効果的な教材・教具の活用に関する検討・支援】については、教材・教具に関する情報収集と情報提供、【盲ろう児に関する情報収集と情報発信、学校・団体・諸機関等との連携】については、関係団体・諸機関との情報交換等と盲ろう教育に関する情報発信が行われています。

そこで、2017年度以降数回にわたって【特別支援学校における盲ろう幼児児童生徒の教育に関する実態調査】が全国の特別支援学校のすべてを対象とする【悉皆調査】で実施されています。

その最新の2023年度の結果から、全国の特別支援学校に約200人の盲ろう児がいること、そして、その8割以上が視覚障害・聴覚障害の他に知的障害・肢体不自由などの他の障がいを複合していること、医療的ケアの必要性が36.5%のこどもにあることがわかりました。

このように盲ろうのこどもたちの障がいは多様であることから、コミュニケーション手段については、明確なものはありませんが、たとえば、実物の提示、身振りサイン、手話の形を読み取る【触手話】、指文字の形を読み取る【触指文字】、点字など多様です。

この日は、本部棟の外に出て、隣接する【生活支援研究棟】と呼ばれている2階建ての建物に向かいました。

この施設は、盲ろう児の一人ひとりに応じた生活や学習環境を整えるための工夫やアイデアに基づく教材・教具が置かれています。

たとえば、【マット】のある部屋に入るときには、あらかじめドアの外に付けてある小さい【マット】を触って部屋を認識できるようにします。

また、給食の部屋には、ドアにスプーンが付いているというような感じです。

そして、盲ろうのこどもの中には、光が少し見えるこどももいるので、たとえば食器を白から濃い色に変えることで、食べ物の位置が分かりやすくなるなどについて、曇ったファイル越しに見ることで、その工夫の意味を体験しました。

この施設を活用することで、こどもたちは教材・教具に直接触れながら、触覚やかすかな光を生かすことを経験し、教員たちは自身も経験し学びながら、教育方法を深めることができます。

さらに盲ろう児とその家族が実際にこの施設で一緒に活動することによって、教員たちのアドバイスも受けつつ、家庭で何を配慮すべきかを見つけることもできるようにもなっています。

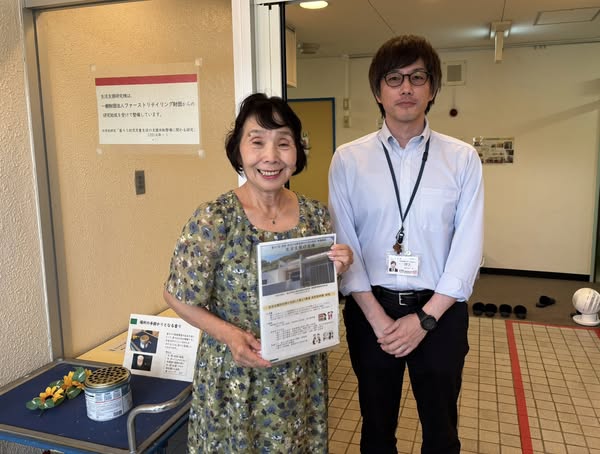

この施設の入り口には【一般財団法人ファーストリテイリング財団】の助成によることが明示されているとともに、蚊取り線香がおかれていました。

ご説明をいただいた加藤敦研究員によると、盲ろう児にとっては、触覚とともに嗅覚が大事な感覚なので、蚊取り線香のにおいがこの施設の目印になるとのことでした。

ここでの蚊取り線香は、蚊を防ぐだけでなく、盲ろう児を支える機能を果たすという意味で一石二鳥ので役割を果たしているのかですね。

そして、この施設は、盲ろう児の教育に関わる教員の専門性向上を図るための【盲ろう教育実践セミナー】の現場になるということであり、知識だけでなく、実践に役立つ研修の取組みだと思います。

統計によると、対象の盲ろう児の人数は決して多くはありませんが、【こどもまんなか】の視点で、盲ろう児を含むすべてのこどもの教育の保障をめざして、民間の助成団体がNICEの取組みを支えていることの意義はとても大きいと思います。

私は世界で初めて常勤の大学教員になられた盲ろうの福島智・東京大学教授と、内閣府障害者政策委員会や、バリアフリーの研究会などでご一緒する機会に恵まれました。

福島さんは10代後半までは聴覚障害がなかったということで、発話が明瞭であるとともに、指点字を活用して私たちの話も理解してくださり、とても活発な意見交換をさせていただきました。

私は今後も、盲ろう児の適切な教育や学習機会が保障され、日常生活のしやすさが増し、他者とのコミュニケーションが豊かになるために、NICEの実践的な研究が進むことを願っています。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website