【東海北陸7県議会議長会】の皆様とこども家庭庁渡辺長官の面談に同席

こども家庭庁の参与に就任して3年目を迎えた今年の夏も、こども家庭庁を訪問される知事・市長・町村長という自治体の首長の皆様のみならず、県議会議長、市議会議長、町村議会議長の皆様が訪問され、こども・若者・少子化政策等について提言活動をされる多くの場に、同席させていただいています。

【東海北陸7県議会議長会】は三重県・静岡県・岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県の7県の議長で構成されています。

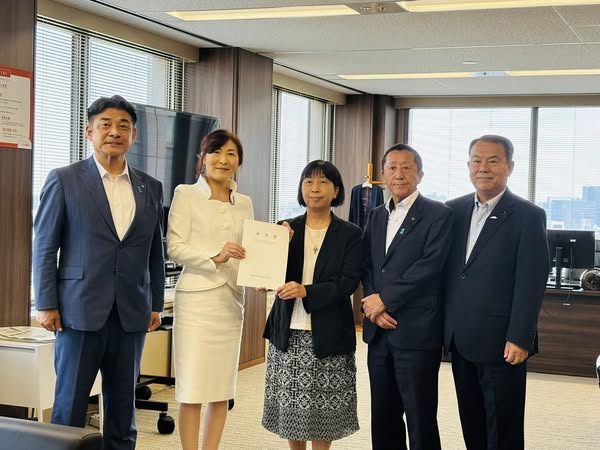

この日、来訪されたのは、武田慎一・富山県議会議長、安居知世・石川県議会議長、宮本俊・福井県議会議長、南部文宏・愛知県議会副議長です。

まず、渡辺由美子長官に要望書を手交され、意見交換されました。

その後、議長会を代表して、安居知世・石川県議会議長が、【社会全体でケアラーを支援する仕組みの構築を求めることについて】及び【社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続について】の要望書について説明されました。

【社会全体でケアラーを支援する仕組みの構築を求めることについて】は、「2024年6月に『子ども・若者育成支援推進法』が改正され、国や自治体が各種支援に努めるべき対象としてヤングケアラーが明記され、ヤングケアラー支援の強化が図られた」ことを評価しています。

たしかに、この法改正によって、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として国・自治体が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。

本議長会では、そのうえで、「ヤングケアラーのみでなく、老々会議、高齢の親が中後年のこの生活を支える8050問題など」を含めて、「すべての世代のケアラーを社会全体で支える仕組みの構築」を提案しています。

【社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続について】は、「現在は、本制度における保育所等の退職手当金支給財源の負担割合は、3分の2が公費助成、3分の1が社会福祉法人の負担」とされています。

この「公費助成の在り方については、社会保障審議会福祉部会等で令和8年度までに結論を得ること」とされているところ、「保育所等の経営主体である社会福祉法人が、安定した経営の下、保育士の処遇改善の効果を損なうことなく保育が提供できるよう、公費助成を継続するよう」要望されています。

渡辺長官は、2件のご提案を傾聴されました。

まず、ヤングケアラーについては、こども・若者自身が自覚しづらく、支援ニーズが顕在化しにくい状況があることから、周囲の大人がヤングケアラーについての理解を深めることがまず必要であること、特に、ピアサポートの有効性が指摘されていること、自治体の実態把握調査やピアサポート団体への補助に加えて、関係機関との調整をしつつ支援するコーディネーターの配置に必要な経費に対する補助事業も創設したことを紹介されました。

また、保育士の処遇改善についての重要性については認識しており、昨年度以降大幅な改善を図ってきていること、社会福祉施設等職員退職手当等共済制度については、令和6年度までに結論をえることで進めてきたところ、公費助成をいったん継続しつつ、他の経営体とのイコールフッティングの観点や保育人材確保の状況を踏まえて令和8年度までに結論を得る方向で検討が進められていることを説明されました。

【東海北陸7県議会議長会】の皆様は、こども・若者支援やこども政策に関する多くの課題がある中、2点に絞られて、じっくりと渡辺長官と意見交換をされました。

長官室を出られると、壁には、秘書さんたちの創意工夫で真夏の季節感あふれる飾りつけがされています。

そして、【こども家庭庁】が設立2年を超えて3年目を迎えていることから「2」の数字があることにも気づかれて、その前で記念写真を撮ることになり、私も加えてくださいました。

自治体の二元代表制の一翼を担われている東海北陸地域7件の県議会議長の皆様は、渡辺長官との意見交換によって、【こどもまんなか】の想いを共有してくださったことを嬉しく思います。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website